◆資生堂のビューティーコンサルタント

僕がいつも泊っている汐留のホテルは、資生堂から近いこともあって、資生堂のビューティコンサルタント(BC)が研修などので本社を訪れる際の宿泊先になっているようだ。このホテルではニューヨークスタイルの朝食のサービスがあるのだが、同じような雰囲気の服装の女性 数十名と遭遇すると圧倒されてしまう(笑)。

資生堂の中では、BCは最前線で顧客と接する。単に化粧品を売るだけではなく、文字通り、「美」についてのコンサルティングをする存在である。資生堂の興味深いのは、池田守男前社長の時代に、逆ピラミッド型組織というのを社長が自ら提唱し、その実現に力を尽くしていることだ。

◆資生堂の逆ピラミッドは店頭起点

資生堂の逆ピラミッドは

お客様>店頭>BC>営業担当>支社長>本社/研究所/工場>社長

であり、「店頭起点」という、企業としての活動はすべて店頭に集約されるというコンセプトを実現すべく、組織上、上の立場の人が下に対して献身的に奉仕し、彼らの活動をスムーズに進めるという考え方である。

池田社長がこのような感がけかを持ち出したのは、経営改革が必要だったためで、店頭起点を実現することによって経営を変えようとしたわけだ。

このような考え方はそんなに特別なものではない。軍隊のように平時は極めてピラミッド型の組織ですら、いざ、戦争となると如何に現場が作戦を実行できるかという視点から組織の機能が組み替えられ、作戦を実行するために上位組織が前線に尽くしていくのが普通である。

ビジネスの組織も改革や革新にような非常時には現場を中心にした動きが求められるわけで、資生堂のやり方はその意味で合理的だと言える。

◆逆ピラミッドの2つのポイント

このやり方には2つのポイントがある。まず、一つ目はビジョン(あるいは組織のミッション)が明確になっていることである。これがない限り、絶対にこんなやり方はできない。このやり方はある意味で現場にすべてを託すやり方であり、上位組織が自分たちはどこを目指したいということが明確になっている必要がある。

ここがなければ、多くのIT企業にみられるように単なる現場の暴走になってしまう。

次に、そのミッションの達成をすべて現場にゆだねてしまうことだ。ただし、一般的にいえば、上位組織が持っている権限をすべて現場に委譲することはできないし、無理にやるのは統制上の問題もある。何を委譲しているかというと、ミッションを達成するための方法である。その方法を現場に委譲した上で彼らに尽くし、ミッション達成を実現していく。この中には、当然、現場でもできないこともあるが、そのような意志決定もあくまでも現場の動きに合わせて行っていく。

口でいうほどやさしいことではないが、このようなやり方をすれば、ミッションの達成のためには何をすべきかを一番よく知っている現場に主導権を委ねながらも、組織のリーダーとしてリーダーシップを発揮しながら進めていくことができる。これが逆ピラミッド型組織の基本的な発想である。

◆逆ピラミッドのプロジェクトマネジメント

この逆ピラミッド組織こそ、組織のプロジェクトマネジメントに必要な組織ではないだろうか?

この逆ピラミッド組織こそ、組織のプロジェクトマネジメントに必要な組織ではないだろうか?

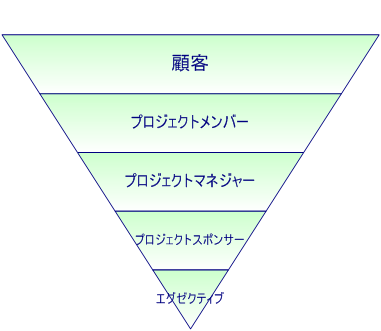

プロジェクトマネジャーはプロジェクトミッションをプロジェクト目標に落とし込み、メンバーにその達成をゆだねる。その際には、メンバーに奉仕する。もちろん、メンバーは顧客に対して奉仕する。プロジェクトスポンサーはプロジェクトミッションをプロジェクトマネジャーにきちんと伝えた上で、プロジェクトマネジャーに奉仕する。シニアマネジャーはプロジェクトスポンサーに奉仕する。エグゼクティブはミッションを決めるとともに、シニアマネジャーに奉仕する。このような逆ピラミッドの関係があって初めて、プロジェクトによって成果をあげることができるのでないだろうか?

今、なぜ、うまくいかないかということを考えてみると、ピラミッド構造になっているために、顧客とメンバーの間の成果に対する合意が、組織の中で減退してしまうのだ。

つまり、ちょっと頑張ればできるようなことに対して、組織は収益性だとかリスクだとかいろいろな理屈をつけて、梯子を外して言うからできない。そんなことはしていないという人も多いと思うので、もっとはっきり言っておくが不作為という梯子のはずし方をしている。

月並みなことばで言えば、プロジェクトマネジャーが前線で苦労しているのに、上位組織は内向きで対応すべきかどうかの意思決定をしている。組織の論理を優先すれば、プロジェクトが始ってから出てくる顧客の要求など対応するいわれのないものばかりだそう。

これがすべてだ。これをひっくり返すための逆ピラミッドは有効な方法である。プロジェクト起点の逆ピラミッドのプロジェクトマネジメントを組立てよう!

逆ピラミッド型組織

◆資生堂のビューティーコンサルタント

僕がいつも泊っている汐留のホテルは、資生堂から近いこともあって、資生堂のビューティコンサルタント(BC)が研修などので本社を訪れる際の宿泊先になっているようだ。このホテルではニューヨークスタイルの朝食のサービスがあるのだが、同じような雰囲気の服装の女性 数十名と遭遇すると圧倒されてしまう(笑)。

資生堂の中では、BCは最前線で顧客と接する。単に化粧品を売るだけではなく、文字通り、「美」についてのコンサルティングをする存在である。資生堂の興味深いのは、池田守男前社長の時代に、逆ピラミッド型組織というのを社長が自ら提唱し、その実現に力を尽くしていることだ。

◆資生堂の逆ピラミッドは店頭起点

資生堂の逆ピラミッドは

お客様>店頭>BC>営業担当>支社長>本社/研究所/工場>社長

であり、「店頭起点」という、企業としての活動はすべて店頭に集約されるというコンセプトを実現すべく、組織上、上の立場の人が下に対して献身的に奉仕し、彼らの活動をスムーズに進めるという考え方である。

池田社長がこのような感がけかを持ち出したのは、経営改革が必要だったためで、店頭起点を実現することによって経営を変えようとしたわけだ。

このような考え方はそんなに特別なものではない。軍隊のように平時は極めてピラミッド型の組織ですら、いざ、戦争となると如何に現場が作戦を実行できるかという視点から組織の機能が組み替えられ、作戦を実行するために上位組織が前線に尽くしていくのが普通である。

ビジネスの組織も改革や革新にような非常時には現場を中心にした動きが求められるわけで、資生堂のやり方はその意味で合理的だと言える。

◆逆ピラミッドの2つのポイント

このやり方には2つのポイントがある。まず、一つ目はビジョン(あるいは組織のミッション)が明確になっていることである。これがない限り、絶対にこんなやり方はできない。このやり方はある意味で現場にすべてを託すやり方であり、上位組織が自分たちはどこを目指したいということが明確になっている必要がある。

ここがなければ、多くのIT企業にみられるように単なる現場の暴走になってしまう。

次に、そのミッションの達成をすべて現場にゆだねてしまうことだ。ただし、一般的にいえば、上位組織が持っている権限をすべて現場に委譲することはできないし、無理にやるのは統制上の問題もある。何を委譲しているかというと、ミッションを達成するための方法である。その方法を現場に委譲した上で彼らに尽くし、ミッション達成を実現していく。この中には、当然、現場でもできないこともあるが、そのような意志決定もあくまでも現場の動きに合わせて行っていく。

口でいうほどやさしいことではないが、このようなやり方をすれば、ミッションの達成のためには何をすべきかを一番よく知っている現場に主導権を委ねながらも、組織のリーダーとしてリーダーシップを発揮しながら進めていくことができる。これが逆ピラミッド型組織の基本的な発想である。

◆逆ピラミッドのプロジェクトマネジメント

この逆ピラミッド組織こそ、組織のプロジェクトマネジメントに必要な組織ではないだろうか?

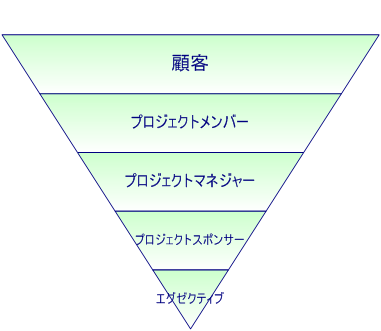

プロジェクトマネジャーはプロジェクトミッションをプロジェクト目標に落とし込み、メンバーにその達成をゆだねる。その際には、メンバーに奉仕する。もちろん、メンバーは顧客に対して奉仕する。プロジェクトスポンサーはプロジェクトミッションをプロジェクトマネジャーにきちんと伝えた上で、プロジェクトマネジャーに奉仕する。シニアマネジャーはプロジェクトスポンサーに奉仕する。エグゼクティブはミッションを決めるとともに、シニアマネジャーに奉仕する。このような逆ピラミッドの関係があって初めて、プロジェクトによって成果をあげることができるのでないだろうか?

今、なぜ、うまくいかないかということを考えてみると、ピラミッド構造になっているために、顧客とメンバーの間の成果に対する合意が、組織の中で減退してしまうのだ。

つまり、ちょっと頑張ればできるようなことに対して、組織は収益性だとかリスクだとかいろいろな理屈をつけて、梯子を外して言うからできない。そんなことはしていないという人も多いと思うので、もっとはっきり言っておくが不作為という梯子のはずし方をしている。

月並みなことばで言えば、プロジェクトマネジャーが前線で苦労しているのに、上位組織は内向きで対応すべきかどうかの意思決定をしている。組織の論理を優先すれば、プロジェクトが始ってから出てくる顧客の要求など対応するいわれのないものばかりだそう。

これがすべてだ。これをひっくり返すための逆ピラミッドは有効な方法である。プロジェクト起点の逆ピラミッドのプロジェクトマネジメントを組立てよう!

最近のコメント