PMstyle 2025年11月~2026年2月Zoom公開セミナー(★:開催決定)

- 25年11月22日【Zoomハーフ】ステークホルダーマネジメント~良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる★開催決定★

- 25年11月25日【Zoom】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決

- 25年11月26日,28日【Zoomナイト】クリティカルシンキング入門~システム思考で考える

- 25年11月26日【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考のポイントと活用~VUCA時代の思考法

- 25年12月01日【Zoom】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践

- 25年12月02日{Zoom】ベンダーマネジメント

- 25年12月03日,05日【Zoomナイト】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方

- 25年12月03日【Zoomハーフ】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント

- 25年12月08日【Zoom】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践

- 25年12月09日【Zoom】チームコミュニケーションによるプロジェクトパフォーマンスの向上

- 25年12月10日,12日【Zoomナイト】コンセプチュアルスキル入門~本質を見極め、行動するスキル

- 25年12月10日【Zoomハーフ】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決

- 25年12月11日【Zoom】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座

- 25年12月15日【Zoom】PDCAとOODAの統合によるコンセプチュアルプロジェクトマネジメント

- 25年12月16日【Zoom】リスクに強いプロジェクトと組織を作る

- 25年12月17日,19日【Zoomナイト】コンセプチュアル思考のポイントと活用~VUCA時代の思考法

- 25年12月17日【Zoomハーフ】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践★開催決定★

- 25年12月18日【Zoom】コンセプチュアルなチームを創る

- 25年12月24日,26日【Zoomナイト】ステークホルダーマネジメント~良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる

- 26年01月07日,09日【Zoomナイト】本質に注目したコンセプチュアルな問題解決

- 26年01月07日【Zoom】プロジェクト知識マネジメント~質の高い振返りでプロジェクトを変える

- 26年01月10日【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践

- 26年01月11日【Zoom】プロジェクト監査の理論と実際

- 26年01月13日【Zoom】コンセプチュアルスキル入門~本質を見極め、行動するスキル

- 26年01月14日,16日【Zoomナイト】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント

- 26年01月14日【Zoom】戦略を実行するプログラムマネジメント

- 26年01月15日【Zoom】ステークホルダーマネジメント~良好な人間関係を築きプロジェクトを成功させる

- 26年01月17日【Zoomハーフ】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践

- 26年01月20日-03月17日【Zoom】PM養成講座(全5回)火曜午後

- 26年01月20日-03月17日【Zoomナイト】PM養成講座(全5回)火曜夜間

- 26年01月21日,23日【Zoomナイト】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践

- 26年01月23日【Zoom】クリティカルシンキング入門~システム思考で考える

- 26年01月24日【Zoomハーフ】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座

- 26年01月27日【Zoom】コンセプチュアル思考のポイントと活用~VUCA時代の思考法

- 26年01月28日,30日【Zoomナイト】クリティカルシンキングを活用したプロジェクトマネジメントの実践

- 26年01月28日【Zoom】事例に学ぶPMOの立上げと運営

- 26年01月30日【Zoom】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方

- 26年02月02日【Zoom】「影響力の法則(R)」を活かすステークホルダーマネジメントの実践

- 26年02月04日,06日【Zoomナイト】コンセプチュアル思考によるコンセプト力講座

- 26年02月05日【Zoom】イノベーション力を身につける

- 26年02月06日【Zoom】リカバリーマネジメント

- 26年02月07日【Zoomハーフ】コンセプチュアルスキル入門~本質を見極め、行動するスキル

- 26年02月13日【Zoom】マルチプロジェクトマネジメント

- 26年02月14日【Zoomハーフ】クリティカルシンキング入門~システム思考で考える

- 26年02月16日【Zoom】コンセプチュアルなプロジェクトマネジメントのポイント

- 26年02月18日,20日【Zoomナイト】コンセプチュアル思考を活用したコミュニケーションの考え方と実践

- 26年02月18日【Zoom】コンセプチュアルな組織を創るマネジメント

- 26年02月19日【Zoom】問いから始まるイノベーション

- 26年02月20日【Zoom】プロジェクトマネジメント手法の確立と標準化

- 26年02月28日【Zoomハーフ】プロジェクト計画書の作り方・書き方・活かし方

PMstyleメールマガジン

PMstyle関連ブログ

カテゴリ

- PM3.0

- PMO3.0

- PMOS3.0

- PMOS3.0:ヒューマンスキル

- PMOS3.0:マネジメントチーム

- PMOS3.0:コンセプチュアルスキル

- PMOS3.0:プロジェクトマネジメントスキル

- PMstyle Column

- PMstyle Kit

- PMstyle proposition

- PMstyle_LINE公式アカウント

- PMstyleコンセプト

- PMstyle会員向けセミナー

- PMsytle Cafe

- UserStyle

- VUCAマネジメント塾

- VUCAマネジメント塾コラム

- Youtube

- ★コースプログラム

- お知らせ

- アジャイル&リーン

- イノベーション

- コンセプチュアルスキルを鍛える

- コンセプチュアルスキル研究会

- コンセプチュアルスキル診断

- コンセプチュアルスキル&マネジメント講座

- コンセプチュアルスタイル考

- コンセプチュアルリーダー塾

- コンセプチュアル・マネジメント講座

- コンセプチュアル仕事塾

- コンセプチュアル思考

- コンセプト力

- ステークホルダーマネジメント

- スポンサーシップ論

- セミナー風景

- プログラムマネジメント

- プロジェクトデザイン

- プロジェクトマネジメントの基本

- プロジェクトマネジメント講座

- プロジェクトワークスタイル

- プロジェクト・イニシアチブ

- プロダクトマネジャー養成講座

- プロデューサーの本棚

- プロデューサーの走り書き

- マネジメントスタイル

- メルマガ「PMコンピテンシー強化術」バックナンバー

- メルマガ「PM養成マガジン」記事広告

- メルマガ「PMCoE戦略」バックナンバー

- リーダーシップ

- 一期一会

- 技術マネジメント入門

- 気まぐれコラム

- 生産性

- 組織文化

- PMスタイル考

- PM養成マガジンセミナー

最近の記事

- 【Youtube】PMstyleのYoutube動画(2023年09月)

- 【Youtube】PMstyleのYoutube動画(2023年04月)

- 【Youtube】PMstyleのYoutube動画(2023年03月)

- 【Youtube】PMstyleのYoutube動画(2023年02月)

- 【Youtube】PMstyleのYoutube動画(2022年11月)

- 【Youtube】PMstyleのYoutube動画(2022年08月)

- 【Youtube】PMstyleのYoutube動画(2022年07月)

- 【Youtube】PMstyleのYoutube動画(2022年06月)

- 【Youtube】PMstyleのYoutube動画(2022年05月)

2015年6月16日 (火)

2015年6月10日 (水)

【PMスタイル考】第101話:創造性と生産性の不思議な関係

バックナンバー https://mat.lekumo.biz/pmstyle/cat9747239/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

一般的に創造性は生産性と相反するものとされます。

生産性を高めるには、ゴールを明確に規定し、ゴールにたどり着く手順をできるだけ標準化し、標準を無駄のないものに改善していくというイメージがあります。これに対して、創造性の高いやり方は、ゴールを自由に設定し、やり方を自由に考えながら、失敗による手戻りを厭わず、進めていくイメージがあります。このため、両者は水と油のような関係にあると考えられているわけです。

ハーバード・ビジネス・レビューの2014年11月号で「創造性vs生産性」という特集がありました。その中で立命館大学の琴坂将広准教授は、企業は創造性によって提供価値を大きくする一方で、生産性を高め、生産費用の低減をしなくてはならない困難に直面しているとした上で、ウィリアム・アバナシーの「生産性ジレンマ」を取り上げ、その両立の困難さを指摘しています。

Harvard Business Review (ハーバード・ビジネス・レビュー) 2014年 11月号

│特集│ 創造性 vs. 生産性

2015年5月16日 (土)

【プロデューサーの本棚】いま、イノベーションはブームなのか

イノベーションは常にブームであるという人もいる。確かにこの20年を考えてみても、イノベーションが言われなかった時期はないだろう。

ただ、今年に入って本当にイノベーションの本がたくさん出ている。最近、びっくりしたのは、伊丹先生が書かれたこんな本まで出てきたことだ。

伊丹 敬之「先生、イノベーションって何ですか?」、PHP研究所(2015)

イノベーションの本はたいてい経営者、経営スタッフ、マネジャー向けである。ただ、実際に取り組むには、組織の全員が理解する必要がある。それに応える本を作った出版社に敬意を表する。

2015年5月10日 (日)

【コンセプチュアルスタイル考】第12話:5つの軸について考える(3)~主観なくしてダイバーシティなし

バックナンバー https://mat.lekumo.biz/pmstyle/cat9984019/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

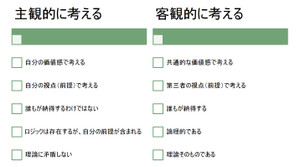

◆主観と客観

抽象と具象、直観と論理に続く3番目の軸は主観と客観です。

一般的にビジネスや仕事の中に主観を持ち込むことはよいことだとされません。この是非については後で議論しますが、その前に客観的であるとはどういうことか考えてみましょう。

辞書(大辞泉)を引くと

1 主観または主体を離れて独立に存在するさま

2 特定の立場にとらわれず、物事を見たり考えたりするさま

とあります。客観的の逆は主観的ですが、主観的であるとは

1 表象・判断が、個々の人間や、人間間の心理的性質に依存しているさま

2 自分ひとりのものの見方・感じ方によっているさま

とあります。つまり、客観的であるというのは自分の立場にとらわれないで、物事を見たり、考えたりするということです。逆に主観的に考えるというのは自分の立場から物事を見たり考えたりするということになります。

2015年4月21日 (火)

【プロデューサーの走り書き(2)】ビジネスのヒントを非ビジネス書から得られるか

このブログとは直接関係ないが、ビジネス書の杜ブログを休止して1年になる。今でも初めて会うひとから「ブログを読んでいます」といわれることがあるし、それなりにアクセスもあるので、若干、複雑な気持ちでもある。

このブログとは直接関係ないが、ビジネス書の杜ブログを休止して1年になる。今でも初めて会うひとから「ブログを読んでいます」といわれることがあるし、それなりにアクセスもあるので、若干、複雑な気持ちでもある。

著者から感謝のメールをもらったとか、出版社からクレームをつけられたとか、いろいろと思い出もあるが、1年経ったので言えることもある。

その一つが止めた理由。一つの理由は、書籍情報のサービスはかれこれ、25年くらい続けてきたので飽きたというのがあるのだが、もっと本質的な理由は、ビジネス書で本当にビジネスに必要な知識が得られるということについて懐疑的になったことにある。

今でもフェースブック版はやっているので誤解のないように言っておくが、ビジネス書が役に立たないといっているわけではなく、ビジネスに必要な知識を得る入口としてはビジネス書がいいと思う。

ただ、ある程度、その分野のことが分かってしまうと、ほとんどのビジネス書は役に立たない。実は、もうやめようと思ったきっかけになったのは、HONZの成毛眞さんが何かに書かれていた

「ビジネスのヒントは「ビジネス書」からではなく「非ビジネス書」から発見すべきだ」

という言葉に出会ったこと。

これを見つけてしばらく、ビジネス書の杜を非ビジネス書も含めてビジネスに役立つ本という方向転換をすることを考えたのだが、無理だと思い、結局、止めた。

無理だと思った理由は2つあって、一つは非ビジネス書という分野が広すぎて、一人でブログするにはとてもクオリティが保てないと思ったからだ。

もう一つの理由は、どれだけの人が、非ビジネス書からビジネスのヒントを発見できるかということが疑問だったからだ。

たとえば、営業の方法を書いたビジネス書であれば営業という視点から評価すればよい。ところが、動物の求愛行為から得られるビジネスのヒントは営業だけではなく、極論すれば無限にある。つまり、非ビジネス書がビジネスにどのようなヒントを与えてくれるかを明確に書くことはできない。

すると、非ビジネス書を読んで何を得られるか、得られないかは読む人次第である。その際、何よりの問題はコンセプチュアルスキルが必要となることだ。コンセプチュアルスキルの高い人は多くのヒントが得られ、低い人は何も得られない。

ビジネスの中ですら、営業の人たちの経験は自分たちの参考にはならないと言ってはばからないエンジニアが多いことを考えると、動物の行為から何かを学ぼうというのはハードルが高すぎる。

そう考えて、ビジネス書の杜ブログを続けるより、コンセプチュアルスキルをトレーニングすることに時間を使うことを選んだ。これがビジネス書の杜を止めたもっとも大きな理由である。

2015年4月10日 (金)

【コンセプチュアルスタイル考】第11話:5つの軸について考える(2)~洞察は直観から生まれる

バックナンバー https://mat.lekumo.biz/pmstyle/cat9984019/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

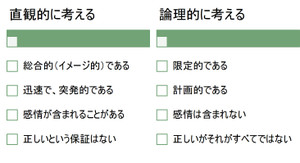

◆直観と直感

コンセプチュアルスキルを構成する5つの軸に関する考察の第2弾は直観と論理という軸です。本論に入る前に言葉の整理をしておきたいと思います。辞書を引くと、「ちょっかん」という漢字には「直感」と「直観」の2つがあります。

両方に共通しているのは、推論や考察をせずに、対象を捉える(認識すること)でありますが、直感という場合には、感覚的に感じ取るようなニュアンスがあります。これに対して、直観という場合には、経験(知識)に基づいて対象を捉えることで、哲学的な概念です。

もう一つ違いを上げると、直感というのは本能ですが、直観というのは本能ではないところが違いだと言えます。

5軸の一つとして使っているのは、直観ですが、これはビジネスやマネジメントにおいては、経験に基づき勘が働くということはよくありますが、本当に感性だけで判断していることは少ないと考えているからです。

その理由ですが、ビジネスの判断はトップマネジメントであっても最終的に他者を納得させるだけの合理性が必要になります。感性だけで判断しても分かる人には分かるということでこの合理性は生まれません。

【PMスタイル考】第100話:コンセプチュアルスキルを再定義する~「視点のダイバーシティ」をもたらすコンセプチュアルスキル

バックナンバー https://mat.lekumo.biz/pmstyle/cat9747239/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆古くて新しい問題「コンセプチュアルスキル」

PMスタイル考の記念すべき100話のテーマをいろいろと考えましたが、コンセプチュアルスキルとダイバーシティという2つの大きなテーマを組み合せたテーマにしました。

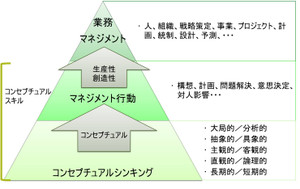

コンセプチュアルスキルはこの数年、力を入れて取り組んでいる分野ですが、「考え抜く」マネジメントというPMstyleの基本スタイルの基盤になるものです。その意味で、100話目にふさわしいテーマです。

PMstyle+では別途、「」という連載もやっていますが、この第1回にコンセプチュアルスキルの起源のようなものを書きました。ちょうど、2年くらい前の記事です。

【コンセプチュアルスタイル考】第1話:コンセプチュアルスキルの時代

この記事にも書きましたように、コンセプチュアルスキルはハーバード大学のロバート・カッツ教授が、1955年にハーバードビジネスレビューに発表した論文

ロバート・L・カッツ「スキル・アプローチによる優秀な管理者への道」 Harvard Business Review(1955)

でコンセプチュアルスキルという言葉を使ったのが起源だといわれています。この論文は、工場で働くマネジャー(工場長)にどのようなスキルが必要かを調査・分析し、整理したものです。もう50年以上前の話ですが、未だに多くのマネジャーはコンセプチュアルスキルが弱いといわれますので、古くて、新しい問題です。

2015年2月25日 (水)

【PMスタイル考】第99話:プロフェッショナルからタレントへ

バックナンバー https://mat.lekumo.biz/pmstyle/cat9747239/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆注目されはじめたタレントマネジメント

タレントマネジメントというマネジメントがあります。例によって米国生まれのマネジメントで、この分野でもっとも影響力を持つ米国人材マネジメント協会SHRMでは

タレントマネジメントというマネジメントがあります。例によって米国生まれのマネジメントで、この分野でもっとも影響力を持つ米国人材マネジメント協会SHRMでは

人材の採用、選抜、適切な配置、リーダーの育成・開発、評価、報酬、後継者養成等の各種の取り組みを通して、職場の生産性を改善し、必要なスキルを持つ人材の意欲を増進させ、その適性を有効活用し、成果に結び付ける効果的なプロセスを確立する

ことで、企業の継続的な発展を目指すこと

と定義しています。

非常に抽象的な定義ですので、よく分からないという方もいらっしゃると思いますが、要は、タレントとは、人材の持つ才能、技術、経験、業績などのことで、それを適材適所で仕事をできるようにしようというマネジメントだと考えればいいと思います。

日本でもたとえばIT業界ではITスキル標準という体系を作って、業界としてタレントマネジメントを行えるようにし、一定の成果を生み出しています。

2015年2月18日 (水)

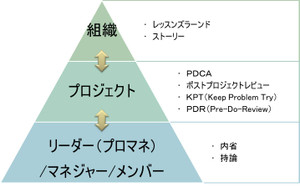

【PMstyle Proposition:003】使えるプロジェクトの教訓とは~使える教訓にする2つのポイント

IPMA Conference 2000の発表論文「Managing Projects Management Knowledge」の中に以下のような調査があります。

・プロジェクトから教訓を感じる 75%

・プロジェクトの教訓を覚えている 62%

・教訓を誰かに伝える 55%

・教訓を別のプロジェクトに適用する 25%

簡単にいえば、プロジェクトマネジャーの4人に3人はプロジェクトで何かの教訓を感じているのに、教訓を別のプロジェクトに適用する人は4人に1人にすぎません。つまり、半分のプロジェクトマネジャーは何か教訓を感じても、何もしていないということになります。

これはナレッジギャップの問題と呼ばれますが、なぜ、こんなことが起こるのでしょうか?いろいろな原因があると思われますが、根本的な問題として

別のプロジェクトへ適用しようとしたときにできない

という問題があります。

この問題の本質は、そのプロジェクトで起こった事象をそのまま伝えていることにあります。

【PMstyle Column:006】プロセスからプロジェクトへ ~ プロジェクト・イニシアチブのススメ

日経ビジネスオンラインにジャーナリストの林信夫さんがアップルのジョナサン・アイブのインタビューを元に、デザインについていろいろと想いを書かれている記事が掲載されている。

「なぜ日本メーカーはアップルになれないのか デザインを殺すシステム、もう捨て去る時だ」

その2月18日の記事に、深澤直人さんの指摘が紹介されている。深澤さんは、アイブと一緒に、「20th Anniversary Mac」のデザインを手がけた日本で数本の指に入るデザイナーだが、この指摘が非常に重要なので、意見を書いてみたい。

深澤さんの指摘とは、日本のインハウスデザイナーの仕事の仕方に対するもので、

「自ら何かを考え出さなくてもいい立場で、事業部が開発した技術などに対して最終的にデザインを『施す』ということが多い。つまり、プロジェクトを自ら作るのではなく、途中から参加するといった感じでしょうか。そこから発想できることは、非常に限られています」

だと指摘している。そして、

「そういうしがらみや決められたシステムがあるから、デザイナーにそんな力がなくても、システムに乗ってしまえば、ある程度の仕事ができる」

という。まさに、ここが大問題である。