よくモノづくりから、コトづくりへといわれるが、これらはどのように違うのだろうか?

よくモノづくりから、コトづくりへといわれるが、これらはどのように違うのだろうか?

たとえば、「荷物を積んだドローン」というモノと、「ドローンで荷物を運ぶ」というコトはどう違うのだろうか?

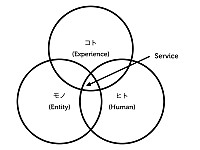

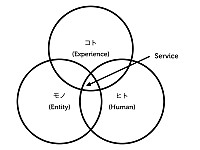

「荷物を積んだドローン」というモノは客観的なものであり、それを見ている人間の主観に関係ないものだ。ところが、「ドローンで荷物を運ぶ」というコトはドローンという客観的なモノだけではない。そこに何らかの形で関わる「わたし」がいて、主観が入ることで初めて「ドローンで荷物を運ぶ」というコトが生まれるのだ。「荷物を運ぶ」というのは「わたし」がそう思っているだけであって、あくまでも主観であることに注意をしてほしい。第三者にはドローンを飛ばして楽しんでいるだけにみえているかもしれない。

言い換えると、「荷物を積んだドローン」はモノであり、誰がみても「荷物を積んだドローン」なのだが、コトはそれを経験している人間の主観も含んでおり、「荷物を運ぶ」という主観が相俟って「ドローンで荷物を運ぶ」ということになる。これが、モノとコトの本質的な違いだといえる。

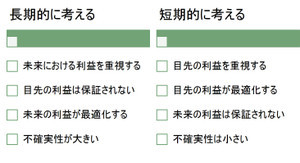

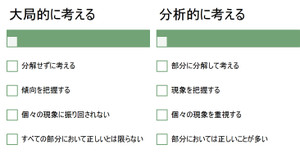

さて、このように考えたときに、重要なポイントは、モノは個人の主観を排除した分析的な視点でも見えるが、コトは見えないということだ。

そのように考えると、個人の主観を排除した分析的な視点では、モノは見えても、コトは見えない。従って、コトづくりにおいては、「わたし」(あるいは人間)が主体となり、何と何を結び付ければ、顧客に対して新しい関係性(コト)を生み出すことができるのかを考えなくてはならないことだ。

ここでポイントになるのがコト的な価値としてのコンセプトである。

コトづくりの天才というと必ず出てくるスティーブ・ジョブズは、iPodを創ったときにシンプルな卓越したデザインのハードウエア(モノ)を作り上げると同時に、「どのレコード会社のミュージシャンの曲もネットワークからいつでもデジタル情報のまま取り込んで楽しむことができる」というコトの価値を見出し、創り上げた。これが、iPodの成功要因になった。

この例がおそらく、コトづくりの威力を世の中に知らしめた例であると同時に、コンセプトの重要性を知らしめた例だといえる。

この例から分かるように、コトづくりは主観だけではなく、モノという客観とコトという主観のバランスを取ることが求められる。