【お知らせ】コンセプチュアルスキル講座に入門講座ができました。

PMstyleプロデューサーの好川哲人です。こんにちは。

7月に正式リリースしたコンセプチュアルスキル診断は、これまでに200名強の方に実施して戴きました。ありがとうございました。

結果は206名時点(7月末)で

8点以上 1名

7点以上 30名

6点以上 111名

6点未満 64名

という結果になっています。

PMstyleプロデューサーの好川哲人です。こんにちは。

7月に正式リリースしたコンセプチュアルスキル診断は、これまでに200名強の方に実施して戴きました。ありがとうございました。

結果は206名時点(7月末)で

8点以上 1名

7点以上 30名

6点以上 111名

6点未満 64名

という結果になっています。

PMstyleではコンセプチュアルスキルの応用として

仕事の本質に注目し、生産性を向上し、創造的な成果を上げる「コンセプチュアル仕事術」

を提案しています。

■基本講座「リーダーのためのコンセプチュアル仕事塾」

基本講座はリーダーのための仕事術講座で、リーダーシップのベースになるコンセプチュアル仕事塾です。

塾スタイルで、議論したり、考えて戴きながら、コンセプチュアルスキルを身につけていきます。最大10名までの少数講座でみっちり学ぶことができます。

東京では昨年度から開始し好評をいただきました。ついては今年度も10月16日から第2回の開催する予定です(通算第3期)。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆リーダーのためのコンセプチュアル仕事塾(第3期) ◆

日程:2014年10月16日(木)、10月30日(木)、11月13日(木)

2014年11月27日(木)、12月11日(木)、12月25日(木)

19:00-21:30(18:40受付開始)

場所:銀座地区 (東京都中央区) 受講者の方にお知らせします

講師:好川哲人(エム・アンド・ティ コンサルティング代表)

詳細・お申込 http://pmstyle.biz/smn/conceptual_juku0.htm

主催:有限会社エムアンドティ、株式会社プロジェクトマネジメントオフィス

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

【カリキュラム】

第1回(目標設定) 仕事の本質を捉え、目標を決める

第2回(状況分析) データから仮説を立て、状況を見極める

第3回(仕組みづくり) 目標を実現する仕組みを作る

第4回(問題解決) 創造的なアイデアを出し、行動に落とす

第5回(意思決定) 直感を効果的に活用し、生産性を向上させる

第6回(交渉) 対立関係を統合して交渉をまとめる

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛

です。詳細はセミナーページにありますが、この塾で学ぶ内容の概要は

コンセプチュアル仕事術

https://mat.lekumo.biz/ppf/conceptual_work/

をご覧ください。

◆応用力とは何か

コンセプチュアルスキルにもっとも期待されるのは応用力です。応用力にも前回説明した5つの思考軸が重要な役割を果たします。

応用力とは何でしょうか。デジタル大辞泉によると

すでに得た知識を使って、新たな事柄に対応する力。与えられた材料から必要な情報を引き出し、活用する力。

とあります。知識をどのように獲得するかということを考えてみると、ここに知識だけではなく経験を付け加えてもよいように思います。つまり、

すでに得た知識を使って、新たな事柄に対応する力。与えられた材料や経験から必要な情報を引き出し、活用する力。

が応用力だといえるでしょう。以下ではこの定義を中心に応用力について考えていきますが、まず、問題になるのは経験と知識の関係です。野中先生の知識獲得モデルによると、人は経験によって暗黙知を得ます。そして、それを形式化することで知識にしていきます。これが基本的な関係だと考えることにします。

■技術力とは

技術力とは何でしょうか?

スキルとは何かと考えたとき、マネジメントは考えること、エンジニアリングはいろいろなことを知っていることが一般的な認識だと思います。

それゆえに、エンジニアがマネジャーになると、同じ流儀でやろうとして、いろいろな知識を集めようとしますが、エンジニアリングのようにこれが正解という知識がないので、なかなか行動できない。これが、エンジニアからマネジャーへの「キャリア・トランジション」の問題です。

ここで言いたいことは、トランジションの問題に関係しますが、トランジションの問題ではなく、そもそも、この問題の本質はエンジニアの時代にあるのではないかということです。特に技術力のとらえ方にあるように思えます。

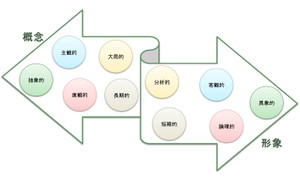

◆コンセプチュアルスキルの構造

前回、抽象と具象をはじめとする、概念の世界と形象の世界を行き来することがコンセプチュアルスキルだという説明をしました。今回はもう少し、体系的な話をしてみたいと思います。

まず、PMstyleでは全体の体系として、

業務>基本行動>コンセプチュアルシンキング

という体系を考えています。たとえば、マネジャーであれば

マネジメント業務>マネジメント行動>コンセプチュアルシンキング

という構造になります。

マネジメント業務は、たとえば、戦略策定、目標設定・目標達成計画、人材育成、労務管理、他部署折衝といったものです。

これらの業務を行うためのマネジメント行動は、構想、計画、問題解決、意思決定、対人影響といったものです。ここで注意しておいてほしいことはこのようなマネジメント行動はコンセプチュアルな行動もあれば、そうでない行動もあります。

その違いを生み出すのがコンセプチュアルな思考力です。コンセプチュアルシンキングは、前回説明しましたように抽象/具象に加えて、主観/客観、直観/論理、大局/分析、長期/短期などの行き来です。

このようなコンセプチュアルシンキングが身につくことによってマネジメント行動はコンセプチュアルになります。つまり、

構想 → 創造的になる、想いが反映される

計画 → 実行しやすくなる、生産性が高くなる

問題解決 → 創造的になる、

意思決定 → 速くなる、適切になる

対人行動 → 共感を得る

と変わっていきます。そして、マネジメント行動の変化が、マネジメント業務をよい方向に変えていきます。

つまり、コンセプチュアルスキルを厳密にいうと、コンセプチュアルシンキングとコンセプチュアルシンキングに裏付けられたマネジメント行動を指しています。

◆はじめに

この間、コンセプチュアルスキル関係の取り組みにいろいろな進展がありました。中でも特筆すべきはそろそろ、スキームとして固まってきたので、スキル診断プログラムを作ったことです。

この診断プログラムはすでに紹介していますので、実施してみて戴いた方もいらっしゃるかと思いますが、結果を軸と行動で示すようになっています。

まだの方はぜひ、やってみてください。こちらからできます。

診断が終わると以下のように5つの軸による評価と行動に対する評価が10点満点で出てきます。こんな感じです。

軸による評価 点数(10点満点)

抽象的/具象的 のバランス 6

主観的/客観的 のバランス 6

直感的/論理的 のバランス 6

大局的/分析的 のバランス 6

長期的/短期的 のバランス 6

行動に対する評価 点数(10点満点)

構想 6

計画 6

問題解決 6

意思決定 6

対人 6

行動の方はこれまでのスキル考の中でどういうことか説明してきましたのでだいたい分かると思いますが、軸の方は少し説明が必要だと思います。それでを書くことにしました。

その説明を書き出してこれまでの活動を通じてその前に書いておきたいと思ったことがあって、今回はそちらを書くことにしました。それは、そもそも、コンセプチュアルスキルという概念が誤解されているのではないかということです。

高橋晋平「アイデアが枯れない頭のつくり方」、阪急コミュニケーションズ(2014)

「∞プチプチ」で知られるおもちゃクリエイター高橋晋平さんさんが、自身のアイデアマネジメントを紹介する一冊。本書はあらかじめ、Kindle版を出版し、その結果をフィードバックし、茂木健一郎さんとの対談も追加して、紙の書籍になったらしい。

また、高橋さんは2013年にTEDxTokyoに登壇し、「新しいアイデアのつくり方」というプレゼンが話題になり、この分野でも注目の存在である。

本を読みながら、あるセミナーのアイデア出しをやってみたのだが、使えそうな感じだ。本でも薦めているが、アイデア出しをしながら読んでみるといいと思う。

◆3つの質問

まず、新しいことへの取り組みに関して、3つの質問をしたいと思います。よろしければ考えてみてください。

まず、新しいことへの取り組みに関して、3つの質問をしたいと思います。よろしければ考えてみてください。

一つ目。新しいことをやろうということで、ワークショップとか、フューチャーセッションとかをやってみるけど普通のアイデアしか出てこないといった話をよく耳にするようになってきました。

一方で日本人には創造性があるという海外の人の評価も雑誌などでよく目にしますし、実際に言われたことも何回かあります。

創造力があるのになぜ斬新なアイデアが出てこないでしょうか?海外の人は何を見ているのでしょうか?

二つ目。4~5年前からワールドカフェのようなオープンな会議(ホールシステムアプローチ)が注目されるようになってくると同時に、「安全な場」という概念が強調されるようになってきました。安全な場とはなにか、そしてなぜ、必要なのでしょう?

三つ目。日本でもチームで仕事することは普通になっています。しかし、米国人から「日本の最大の問題はチームがないことだ」と言われます。なぜ、チームがないと言われるのでしょうか?

コンセプチュルスキル診断を正式に公開しました。

コンセプチュアルスキル診断

http://pmstyle.biz/cncpt/conceptual_shindan.htm

これまでの平均値(研修時の実施を除く)とスキルレベルの目安を掲載していますので、既に実施された方はぜひ自分のレベルをご確認ください。

◆はじめに

2009年から書いているPMスタイル考で逃げてきたテーマがあります。それが学習です。非常に広いテーマで、切り口も多様ですので、PMスタイル考で原則としている1回読み切りで書けるテーマではないから避けてきたという事情があります。

ただ、この数年日本でも急に学習への関心が高まっており、そろそろ、書いてみようかと思ったわけですが、書くにあたって1回読み切りという原則を止めることにしました。

◆ピーター・センゲの「学習する組織」

ビジネスの場で学習すべきなのは、人と組織です。

ビジネスの場に学習という言葉を持ち込んだのは、組織学習協会(SoL)創設者のピーター・センゲです。ピーター・センゲは「学習する組織」という概念を提唱しました。

これは

目的に向けて効果的に行動するために集団としての気づきと能力を継続的に高める組織

と定義される組織です。センゲが学習する組織を提唱したのは、1994年に出版された「The Fifth Discipline」という本で、日本でも1995年に

「最強組織の法則」(徳間書店)

として出版されています。この本で説かれているのは、システム思考を基盤としながら、個人とチームが効果的に変化を創り出す力を伸ばしていく方法です。そのためには5つの原則(ディシプリン)が必要だといっています(原題が、「The Fifth Discipline」となっているのはそういう意味です)。

1.自己マスタリー

2.メンタルモデル

3.共有ビジョン

4.チーム学習

5.システム思考

の5つです。それぞれがどういうものかは、別の機会に紹介します。

センゲの定義から分かるように、学習は目的に向けての行動が対象となります。つまり、組織学習の基本単位は目的を達成するためのチームです。日本では当時はチームという考え方があまりなく、学習する組織に対する注目も低かったように思います。

というよりも、むしろ、目的を明確にして仕事をするという習慣があまりなかったのかもしれません。