【PMスタイル考】第124話:「アウフヘーベン」(統合思考)

バックナンバー https://mat.lekumo.biz/pmstyle/cat9747239/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◆「アウフヘーベン」とは

今回のPMサプリは「統合思考」の話をしたい。

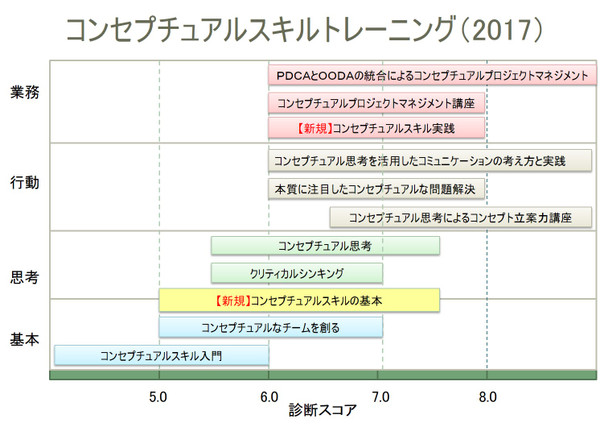

統合思考自体はコンセプチュアル思考の5軸の統合として、「コンセプチュアルスタイル考」で議論している。

【コンセプチュアルスタイル考】第21話:多様な意見を統合した新しいアイデアを生み出す

【コンセプチュアルスタイル考】第26話:5軸を統合した問題解決を行う

ここでは、もう少し一般的な議論をしてみたい。そう思ったのは、小池百合子東京都知事が、豊洲の市場問題で「アウフヘーベン」という概念を打ち出したことによる。「アウフヘーベン」とは

あるものを、そのものとしては否定しながら、更に高い段階で生かすこと。矛盾するものを更に高い段階で統一し解決すること。止揚。揚棄。

のことだ。つまり、豊洲か築地かの二者択一ではなく、両方の選択肢を踏まえ、昇華した案を出すという意味だ。小池知事は「アウフヘーベン」として、「築地は守る・豊洲を活かす」という戦略を打ち出した。その目的は

・豊洲移転後にかかる費用の赤字に対応するため

・「築地ブランド」を生かして土地を有効活用するため

だとしている。

具体的なプランはまだ出ていないので批判も多いが、その中で「いいとこどり」をしているだけなので、実現できないだろうという批判がある。この記事を書こうと思った直接の理由はこの点にある。