【コンセプチュアルスタイル考】第15話:コンセプトを作る

バックナンバー https://mat.lekumo.biz/pmstyle/cat9984019/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

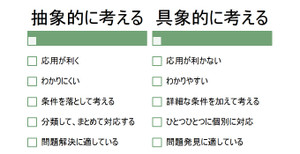

前回までで5つの軸の説明が終わりましたので、コンセプチュアル思考を使ってどういう行動をしていくのか、もう少し、踏み込んだ議論をしていきたいと思います。

前回までで5つの軸の説明が終わりましたので、コンセプチュアル思考を使ってどういう行動をしていくのか、もう少し、踏み込んだ議論をしていきたいと思います。

第1回は「コンセプトを作る」ことです。

◆コンセプトとは

コンセプトは日本語で概念と訳されるように、ある意味で、コンセプチュアルスキルの基本だとも言えます。ただし英語でいうConceptと日本語でいうコンセプトは微妙に違いますので、このあたりところから考えてみましょう。

コンセプチュアルスキルは本質を見極めることが中心にありますが、本質というのは多くの場合、コンセプトとして表現されます。その意味でコンセプトはコンセプチュアルスキルの中心にある「概念」です。コンセプトという「概念」は分かりにくいのですが、一言でいえば、自分がしたいことの本質を表現したものだといえます。

もう少し難しくいえば、何らかのビジョン・戦略があってそのビジョンを実行するためにすべきことがコンセプトだと言えます。さらにそのコンセプトが実現されたかどうかの目安として目標を立てるわけです。