PMstyleプロデューサーの好川哲人です。

PMstyleでは、第6回のコンセプチュアルスキル講座説明会(第2回コンセプチュアル・マネジメント講座説明会)を開催します。日時・場所は

【東京】2019年 09月 13日(金) 13:30-16:30(13:10受付開始)

【大阪】2019年 09月 20日(金) 13:30-16:30(13:10受付開始)

https://pmstyle.biz/smn/20190913.htm

です。

今回のテーマは、VUCA時代のリーダーシップです。

社会のVUCA化に対応して、社会のVUCA化において、ビジネスリーダーはどうあるべきかを「コンセプチュアル」という視点から議論したいと思います。

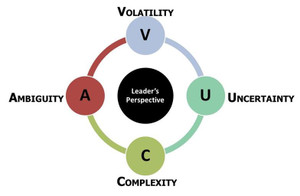

VUCAについて簡単に説明しておきます。

VUCAは「Volatility」(変動が激しく不安定)、「Uncertainty」(不確実性が高い)、「Complexity」(複雑である)、「Ambiguity」(曖昧である)の略語で、もともと米国の陸軍が「予測不能な情勢」を表現するために作り出した言葉(概念)です。

ビジネスの世界でも、2010年以降さまざまな著名人が使うようになってきましたが、誰もが知る言葉になったのは、2016年の世界経済フォーラム(ダボス会議)で「VUCAワールド」という言葉が使われだしたことが契機だと思われます。ビジネスの世界でも、文字通り、不安定で不確実性が高く、複雑で、曖昧な社会やビジネスを指した概念として使われています。

社会がVUCA化してくると、さまざまな変化が生じるのは容易に想像できますが、実際に起こりそうなこと(方向性)を考えてみると以下の3つに集約されるのではないかと思います。

(1)最適化の意味がなくなり、柔軟性の度合いが重要になる

(2)経験の価値がなくなり、新しい環境から柔軟に学び続けることが求められる

(3)予測の価値がなくなり、取りえず実行し変化する環境に柔軟に適応していくことが求められる

この3つの方向性に対して、リーダーがコンセプチュアルであることはどのように役立つかを考えてみたいと思います。

ご関心のある方の参加をお待ちしています。参加は無料です。

また、9月18日には毎期開催していますプロジェクトマネジメント技術講座の無料説明会を開催します。

「PMOの役割と機能(無料説明会)」

【東京】2019年 09月 18日(水) 13:30-16:30(13:10受付開始)

https://pmstyle.biz/smn/pmo30.htm

こちらもよろしくお願い致します。