【PMスタイル考】第139話:アートとテクノロジーの組み合わせとコンセプチュアル思考

バックナンバー https://mat.lekumo.biz/pmstyle/cat9747239/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

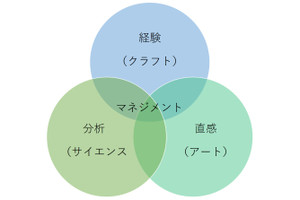

◆アート、クラフト、サイエンスの役割分担

前回のPMスタイル考では、ヘンリー・ミンツバーグ教授の

経営とは、「直感(アート)」、「経験(クラフト)」、「分析(サイエンス)」を適度にブレンドしたものである

という指摘を取り上げ、バランスを取る方法として、コンセプチュアル思考が適していることを述べた。

【PMスタイル考】第138話:直感・経験・分析のバランスの取れた意思決定を行う

https://mat.lekumo.biz/pmstyle/2018/10/poste645.html

今回は、この議論をもう少し深めてみたい。

まず最初に、前回の記事に対していただいた質問、どういう風にアート、クラフト、サイエンスの3つの要素を使うのかという問題を整理しておきたい。

これがミンツバーグ教授のいうブレンドのポイントだと考えられるが、もっともオーソドックスなのは

(1)アートにより、ビジョンが生み出される

(2)クラフトにより、ビジョンが実現される

(3)サイエンスにより効率化されていく

という役割分担だろう。