【書籍紹介】MQ マネジメント思考指数 「未来」を創り出す人の5つのアティテュード(プレゼントあり)

峯本展夫「MQ マネジメント思考指数 「未来」を創り出す人の5つのアティテュード」、日経BP社(2018)

(単行本)https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4296101072/opc-22/ref=nosim

(Kindle版)https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07KWN5DQB/opc-22/ref=nosim

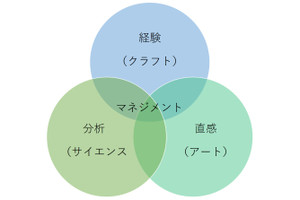

マネジメントの教育プロフェッショナルである著者が、マネジメント・プロフェッショナルがマネジメントを行う際のおおもとになる考え方であるマネジメント思考の一面である「アティテュード」についてまとめ、トレーニングの方法を紹介した本。

マネジメントの考え方の枠組み全体を表すマインドセットに対して、アティテュードは要素的なものであり、その人がマネジメントの経験で培ってきた信念や考え方を反映したものだ。